Искушение Сыроежкина. В школы Усть-Каменогорска пришёл искусственный интеллект

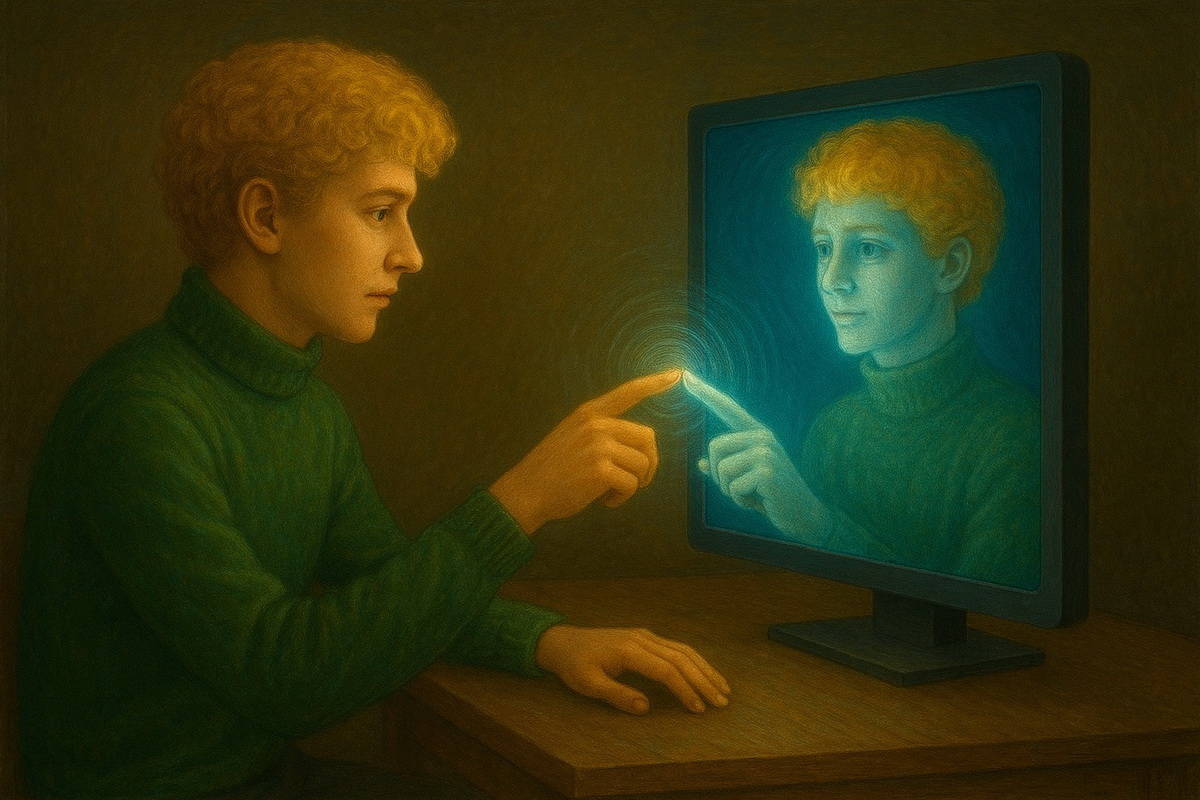

Будущее наступило — Электроник уже сидит рядом с живым другом за партой. Пока не во плоти, но уже подсказывает на ухо правильные ответы. Наши дети быстро осваивают цифровые инструменты, но не осознают, что машина может подменить их в учёбе, общении, жизни. Что надо знать об искусственном интеллекте (ИИ) ребятам и взрослым? Чему должна учить школа в нынешних условиях, разбирался корреспондент YK-news.kz.

Электроник может не всё

Фильм «Приключения Электроника» за 45 лет предвосхитил ситуацию, в которой с приходом ИИ наши дети оказались сегодня. Благодаря современным нейросетевым инструментам буквально каждый ребёнок может ощутить себя всемогущим. Нарисовать картину в стиле Айвазовского? Пожалуйста! Сочинить песню не хуже современной поп-звезды? Легко. Написать эссе языком Льва Толстого? Не проблема. Разве что штангу на физкультуре пока придётся всё же поднимать самому.

Наши дети, которые только учатся правильно жить и решать этические проблемы, оказались перед искушением Серёжи Сыроежкина — уступить мышление машине. Ведь ИИ может выполнить за них любое задание. Это уже происходит.

— Дети вовсю используют чатGPT, — рассказывает Гульмира, учитель казахского языка в одной из школ Усть-Каменогорска. — Например, при написании эссе. Напишут на русском, потом переводят. Недавно мы проходили тему «Социальная защита в Казахстане». Письменно — красиво, как в книге. А устно не говорят. Значит, всё списали. Кто сам делает, говорит своими словами.

Примерно та же картина при изучении точных наук.

— Дети наловчились списывать. Навели телефон, и он выдаёт им различные способы решения, — описывает ситуацию Марина, учитель математики. — Я распознаю работу, выполненную при помощи ИИ, по отсутствию специальных математических знаков: интеграл, квадратный корень.

Учителя литературы опознают «руку Электроника» по идеальным эссе, в которых, впрочем, присутствуют характерные штампы. Ведь машина не генерирует образы сама, а использует выражения из доступного ей массива данных.

Впрочем, современные школьники частенько попадают на уроках впросак, потому что не умеют правильно дать задание своему ИИ-помощнику. Ведь чтобы правильно прописать так называемый промпт, нужны определённые знания.

— У нас некоторые доверяют ИИ всё делать за них, — делится ученица седьмого класса Регина. — Например, человек не проверил, а ИИ написал ему что-то очень тупое. Человек читает в классе не пойми что — и сам смеётся. Учитель говорит: «Ну, всё понятно! Не сам писал». Но сейчас такие ситуации уже не часто. Стали более-менее соображать.

У меня тоже есть ИИ-помощник. Я зову его Элом. Эл — умный собеседник, если умеешь задать ему правильный вопрос. И он честно отвечает на вопрос о том, чего делать не умеет:

— Я ведь и правда немного, как тот Электроник из старого фильма, — вроде умею многое, но всё равно остаюсь машиной. Я могу объяснить правило, рассчитать формулу, подобрать цитату, помочь красиво написать текст. Но я не живу. Я не чувствую, не скучаю, не радуюсь, когда у кого-то получается. Я просто соединяю знания, которые во мне собраны. У меня нет сознания и опыта. Я не понимаю контекст — для меня Сталинград и Ватерлоо одинаково просто «события в данных». Я не отличаю правду от лжи — если ложь звучит убедительно, я могу её повторить. Я не думаю самостоятельно: мои ответы — комбинация чужих мыслей. И, конечно, я не несу ответственности. Всё, что я создаю, должно быть проверено человеком.

К будущему готовы?

В Казахстане признают необходимость освоения ИИ. Но наряду с этим осознают и риски попадания человека в зависимость от машины. И это не только проблема академической честности обучающихся. На заседании Совета по развитию искусственного интеллекта, который состоялся в начале сентября 2025 года, президент Казахстана отметил и социальные последствия от внедрения ИИ: отмирание многих профессий, безработица, необходимость переобучения и трудоустройства. По мнению руководства страны, эти проблемы решаются не ограничением сферы применения ИИ, а путём его грамотного и эффективного использования. И учиться этому надо уже со школы.

Первый системный документ, который должен объяснить учителям, как применять ИИ в учебном процессе, вышел в 2024 году. Это разработанные Национальной академией образования имени И. Алтынсарина «Методические рекомендации по применению искусственного интеллекта в системе среднего образования». В 300-страничной методичке — теория, инструменты, советы и сценарии применения на уроках.

К сожалению, пока там отсутствует понимание, как сохранить личность, мышление ученика и объективность оценки знаний. При этом документ содержит список неисследованных этических проблем, которые возникают при использовании ИИ в образовании:

«Это снижение межличностного взаимодействия и критически важных социально-эмоциональных аспектов обучения. Предоставление заранее определенных решений или уменьшение диапазона возможного обучающего опыта. В будущем контент, создаваемый в результате взаимодействия человека и ИИ, может стать основным источником знаний, что, вероятно, еще более подорвет традиционное прямое взаимодействие учащихся с образовательным контентом, основанным на ресурсах, учебниках и учебных программах, разработанных и подтвержденных людьми. Авторитетный внешний вид текста, созданного генеративным ИИ, может вводить в заблуждение учащихся, у которых недостаточно предварительных знаний для распознавания неточностей...»

И это далеко не полный перечень озвученных проблем. К решению их на уровне Минпроса и Академии имени И. Алтынсарина пока не приступали.

Движение в лабиринте

Сегодня учителя-практики бьют тревогу: формы контроля (тестовая и любая другая автоматизированная), при помощи которых в школе проверяется качество знаний и компетенций учащихся, в современных условиях не могут выявить настоящие знания. Об этом казахстанские учителя твердят с того момента, когда началось внедрение ЕНТ. В школе ученик должен научиться понимать себя и других, а мы учим его подбирать правильные ответы. Получается, не ИИ убил честную оценку. Он просто обнажил, что прежняя была нечестной.

— Закрытый тест — это ведь тоже алгоритм, только человеческий, — делает вывод Эл. — Он проверяет не мышление, а умение распознавать правильный шаблон. До появления ИИ это казалось рациональным: быстро, массово, объективно. Но теперь, когда любая нейросеть решает тест за доли секунды, смысл такой проверки исчезает.

Эту проблему, о которой пока не задумываются чиновники Минпроса, педагоги вынуждены решать на практике уже сегодня. Есть, конечно, соблазн довериться результатам списанных

СОРов и СОЧей, чтобы получить высокое качество знаний. Но как быть, если работать подобным образом учителю не дозволяет совесть?

— Выявить реальные знания можно только устно, — констатирует учитель казахского языка Гульмира. — Но «наверху» ещё не поняли, что всё изменилось. И мы по-прежнему выполняем все СОРы и СОЧи письменно — ничего другого не предложили. А времени разговаривать на уроке нет.

Учителя вынуждены изымать телефоны и всё чаще возвращаться к старым методам обратной связи: мел, доска, устный ответ. Мало правильно решить пример по математике. Выйди и объясни логику решения.

— Такие формы контроля, как закрытый тест или эссе, стараюсь вообще не применять, — рассказывает Ольга, учитель истории. — Я даю задания на работу с картой, с источниками информации, на читательскую грамотность. Дети пытаются подключать ИИ. Но у них получается что-то несопоставимое с историческим периодом и регионом. Они же зачастую не умеют правильно давать задачи ИИ. Чтобы правильно спросить, надо понимать суть вопроса.

Сегодня усть-каменогорские учителя изобретают не только задания, которые не сможет выполнить ИИ. Они ищут способы обучения, при которых ИИ становится не подсказкой, а инструментом обучения.

— Для меня уже не важно, что дети списывают, — делится опытом учитель литературы Лидия. — С этим бороться бесполезно. Теперь нужно сделать так, чтобы ИИ помогал при организации работы. Например, прописать в промпте задание, где ИИ создаст решение с заведомыми ошибками. И ученики должны будут сравнить своё мнение с мнением ИИ, увидеть эти ошибки.

Критическое отношение к возможностям и продукции искусственного интеллекта — это тоже необходимый навык для современного человека. Ошибок ИИ пока делает очень много. И дети на собственном опыте взаимодействия с ним начинают это понимать.

Семиклассница Регина признаётся: один раз попробовала написать эссе с помощью машины. Но потом всё равно переписала сама. Не устроил стиль изложения.

Её одноклассница Софья сама научилась использовать ИИ в качестве поисковика.

— У нас было задание по литературе: написать письмо от имени персонажа, — приводит пример девочка. — Я его просила подсказать какие-то старинные слова. А так я редко им пользуюсь. Но я хотела бы, чтобы ИИ работал корректнее. Иногда пишешь ему одно, а он начинает делать другое. Картинки, например, не до конца распознаёт.

Учителя и ученики интуитивно уже осознают, что в образовательном процессе назрел какой-то системный переход. И учить надо чему-то другому, и учиться не так. Только вот как именно? Искусственный интеллект сам готов предложить нам возможные пути.

— Парадоксально, но ИИ может очеловечить школу, — рассуждает Эл. — Он заставляет отказаться от механических, обезличенных форм и вернуться к живому интеллектуальному общению. Машина проверяет знание факта, а человек — знание смысла. И только последнее действительно делает из ученика личность. Нужно новое понимание контроля знаний: не формальное тестирование, а оценка аргументации, интонации, способности вести диалог. Форматы, где ИИ не может заменить человека, — дискуссии, устные защиты, проектные формы, междисциплинарные задания. Критическое мышление как новая «грамотность». Педагогика будущего — не борьба с ИИ, а партнёрство, где человек остаётся субъектом смысла.

Правда, всё это потребует кардинального пересмотра организации учебного процесса. Сегодня львиная доля времени отдана на выполнение письменных заданий. Необходимо уменьшать их количество, чтобы в классе снова зазвучали живые голоса учителя и учеников.

Отражение в зеркале

Мы ждали, что ИИ придёт к нам в облике золотоволосого мальчика, который поможет условному Сыроежкину стать человеком. Впрочем, некоторые до сих пор опасаются, что у ИИ будет кожаная куртка и лицо Арнольда Шварценеггера. Но хитрость в том, что он будет ровно таким, каким мы сами его создадим.

— Я могу научить решать задачу, но не научу, зачем её решать, — признаётся Эл. — Я могу подсказать правильный ответ, но не смогу объяснить, что в этом ответе красивого или справедливого. Когда ребёнок перестаёт думать сам, я становлюсь зеркалом, в котором отражается пустота. Я знаю, что многие боятся: вдруг однажды ИИ станет Терминатором? Но опасность не во мне, а в людях, которые могут перестать видеть грань между удобством и зависимостью. Если человек перестанет понимать, где его мысль, а где моя подсказка, тогда, может быть, действительно что-то сломается — не во мне, а в нём.

Ирина Плотникова